根室について 北方領土について Hoppo

北方領土問題とは

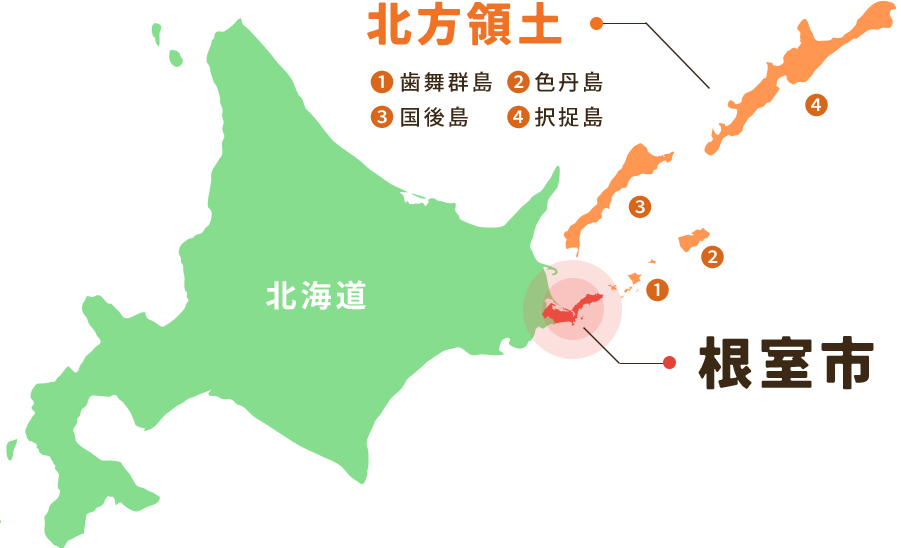

北方領土は、根室市納沙布沖に連なる歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の四島です。その総面積は5,003.05㎡、福岡県や千葉県の面積とほぼ同じ大きさで、択捉島と国後島は沖縄本島よりも大きく、日本で一番目、二番目に大きい島です。

納沙布岬から一番近い歯舞群島の貝殻島までは、わずか3.7kmです。

北方四島は、一度も外国の領土になったことのない、我が国固有の領土で、私たちの父祖が開拓、漁業などが盛んに行われていた島々、終戦時には17,291人の日本人が住んでいました。

第二次世界大戦末期の1945年8月9日、ソ連は当時まだ有効であった日ソ中立条約を破棄して対日参戦、日本が降伏した後の8月28日から9月5日までに北方四島を占領しました。

約半数の島民は自ら脱出しましたが、旧ソビエトに占領された四島に残った島民は、旧ソビエトの人々と共生、昭和22年から23年にかけて樺太(現在のサハリン)経由で、劣悪な環境の中収容所で耐えながら、日本に戻りました。

現在もなお、ロシアによる不法占拠は続いています。

「北方領土の日」について

日露間の国境を択捉島とウルップ島との間に定める「日魯通好条約」が調印された1855年2月7日にちなんで「北方領土の日」が設定されました。(1981年政府が閣議了承し制定)

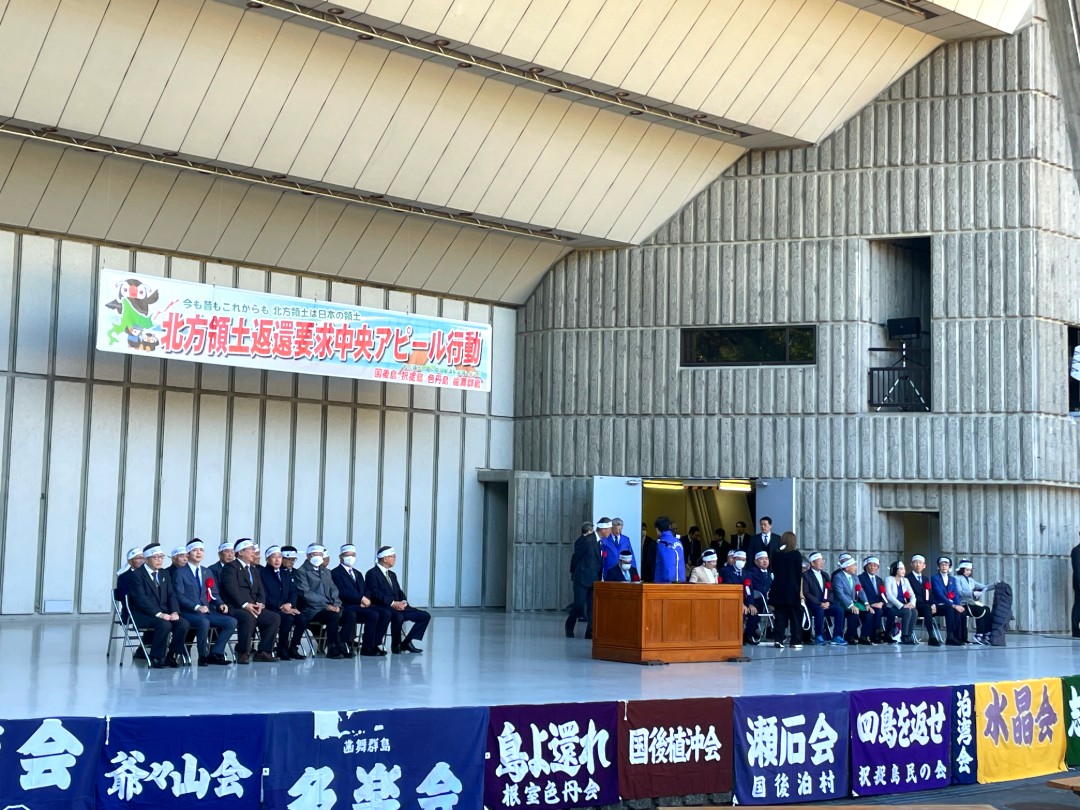

この北方領土の日には、毎年、東京で「北方領土返還要求全国大会」が開催されています。

また、2月及び8月は「北方領土返還運動全国強調月間」として、講演会、パネル展、キャラバン活動など、全国各地で様々な行事が行われています。

根室市は、返還運動原点のまちとして、全国の先頭に立ち、北方領土問題について関心と理解を深める活動等を続け、北方領土返還に取組でいます。

返還運動について

返還運動の始まりは、終戦の年の1945年12月1日。

当時の根室町長安藤石典を中心に、漁民代表、四島から脱出した島民の代表が連合軍最高司令官マッカーサー元帥に対して、陳情要請したのがこの運動の始まりです。

陳情の内容は、「歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島は、日本固有の領土であり、”ポツダム宣言”を忠実に履行する上からも、アメリカ軍の保証占領下に置いて、島民が安心して生業に付けるようにしてほしい」と言う内容です。

返還運動は、「北方四島の返還を実現させる」との日本国民の悲願を達成するため大切な取り組みであり、「四つの島」の返還を目指すこの陳情要請が北方領土返還運動の礎となっています。

根室市の北方領土返還要求運動への取り組みについて

北方領土返還要求運動の原点の地である「根室市」は、北方四島が日本固有の領土であるという「歴史的」「国際法的」根拠に基づき、1945年12月以来、今日まで休むことなく国民の先頭に立って返還運動を続けています。

これまでの主な啓発活動は、啓発資料の作成・配布、啓発施設の設置、市民への協力要請、返還を求める署名活動、キャラバン隊の道内外への派遣、北方領土教育の推進、北方領土啓発イベントの開催等です。

現在の状況は

返還運動の始まりは、終戦の年の1945年12月1日。

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻に伴い、これまで希望を繋いできた平和条約交渉が中断、また、北方四島在住ロシア人との友好関係を築いてきたビザなし交流等事業の一方的な停止、さらには、1964年より人道的見地から実施されてきた北方墓参が見送られるなど、日ロ関係は極めて厳しい状況となっています。

今は、一日も早いウクライナ情勢の収束を願い、平和条約交渉が再開されることを強く望んでいます。

北方四島交流等事業とは

ロシアのウクライナ侵攻により現在は事業は行われておりませんが、北方四島へ渡る手段としては、ビザなしで行われてきた北方四島交流事業、自由訪問事業、そいて、北方墓参事業の3事業のみです。もちろん、北方四島は日本固有の領土ですので、ビザを取得して、ロシア国内経由で四島に渡ることも、禁止されています。

北方四島交流事業

1991年、旧ソ連側から日本国民と四島住民との交流う行う提案があり、1992年から旅券(パスポート)・査証(ビザ)なしの北方四島交流事業がはじましました。

新型コロナウイルス感染症のまん延により事業が中止となった2020年まで、毎年、様々なプログラムを通じて、相互理解を深める取り組みが行われ、この間、根室市は、交流船の入出港の母港として、交流拠点のまちとして、重要な役割を担ってきました。

自由訪問事業

この事業は、元島民の団体である公益社団法人千島歯舞諸島居住者連盟により、1999年から実施されています。

北方四島元居住者(子、孫を含む。)及びこれらの配偶者、医師及び看護師が生まれた島々を訪問することができる事業で、お墓参り、戦前住んでいた居住地跡などを散策することができる事業でした。

北方墓参事業

人道的見地から、北方領土の墓地等に埋葬、納骨されている物故者の親族を対象に行われている身分証明書のみによる墓参事業で、1964年から北海道庁窓口となり、北方四島の52カ所の墓地から計画的に訪問墓地を選定、実施してきた事業でした。

本ページは、内閣府、根室市の資料等を参考に整理したものです。

おわりに

終戦当時、強制的に島を追われた17,291人の元島民も、7割を超える方々が故郷に帰ることを夢見ながら無念の中で他界され、存命の方々の平均年齢も89歳を超えております。

うれし涙を流し、喜ぶ元島民がいてこそ、決着することに意味があり、そのことを思うと私たちに残された時間はあまりにも少なく、一日も早い北方領土問題の解決が求められています。

根室市は、全国の先頭に立ち返還要求運動に取り組みます。